暑い日が続いていますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

暑いことを言い訳に、いろいろサボりモードなので、少しずつギアチェンジしていきたいと思う今日この頃…在宅部中村です。

いりたに内科では、毎月理念浸透のための勉強会が開催されています。

少し前までは、土曜日午後に、数ページの内容を超ダッシュで理事長講義、という形で受講していましたが、

4月から、CCS(Corporate Culuture Standard)をじっくり読み込む、解説していただく講義に変わり、読む機会・接する機会も増えたように思います。

「そうだよなぁ」と思いながら聞いていても、くり返し聞かないと、忘れてしまう、のが人の常…

そして、日常の生活や仕事の中で、「あ、そういえばこないだ、こんな話があったな」ということを実感すると、す~っと腑に落ちます。

いろいろな内容を「そうか、こういうことか!」と自分で納得できると、何事も理解できるようになるんでしょうか。

写真は、勉強会後のコンパでのひとときです。

勉強で頭を使った後の、ごはん・お酒は格別です!!

こんにちは、看護師の中村(尚)です🌞

「睡眠時無呼吸症候群」聞いたことがある方も多いと思います👂

検査が自宅でできるってご存じですか?😲

「自宅で検査するにしてもいろいろ大変そう、きちんと検査できるのかな?」と疑問に思われることもあるでしょう。

ということで💡今回、私中村(尚)が自宅で検査してみました。

器械に電池を入れて、腰にベルトで固定。鼻にカニューレ装着、指に酸素飽和度を測定するセンサーを付けて・・・。

装着後はこんな感じです!

この状態で一晩寝たら検査終了です🌙

器械を装着して横になった直後は、「いつもと違うこの状況で寝れるかな?」と心配でしたが・・・

たぶん5分後には爆睡してました💦

器械が外れることもなく朝を迎え、検査終了。

なんて簡単なんでしょう、すごい!というのが率直な感想です。

こんなに簡単に検査できるなら、父親にも勧めてみようと思いました。(いびきがひどいので・・・💦)

睡眠時無呼吸症候群の潜在患者数は500万人いると言われているそうです。

「睡眠の質」とっても大切ですよね。検査をしたことのない方、自分やご家族の健康のため、幸せな日々のためにもぜひ一度検査してみてくださいね。

詳しくはこちら☛https://www.iritani.tokyo/

なんだかお天気がすっきりしない日も多くなってきました。

もう6月で梅雨に入るのでしょうか…

お久しぶりの長田です!

私は家族でよくピクニックをするのですが、雨の多い時季に突入してしまうと、

ここから暑くなり、なかなかピクニックチャンスが減ってしまうので残念です☔

そんなときは、子どもたちと過去のピクニックの写真を見て楽しむのですが…♪

ここ最近で最高だったピクニックは断然!

GW「和田掘公園」に集まったファミリーピクニックでした♡

ファミリーって、実はうちのファミリーだけでなく、

いりたに内科スタッフのファミリーピクニック巻き込んでます。笑

何を隠そう…私達、普段から実はとても仲良しです。

(結構仕事上だと、厳しいことも言い合うんですけどね!)

信頼関係が築けているからこそ、お互いの家族も紹介できて、プライベートでも自然と一緒に遊んでいるのかも。

こちらは、うちの子どもたちと、育休中の看護師岡田さんが遊んでいる写真。

岡田さんのお子さんももちろん参加しておりましたが、そちらはこのときエイさん夫妻が遊ぶのを担当しています♪

いっぱい楽しい写真があるのですが、ご家族で写っているので勝手にUPすることができないから伝わらないのがくやしい‼笑

そして!今回の目玉👀は…

実は新卒の好宮さんを召還したこと✨

古参メンバー寄りで集まっていたのですが、前日の食事会の際に「明日ピクニックするんだけど来るー?」と聞いたら、本当に来てくれました‼

しかも、徒歩で。笑

写真がないのがなんとも悔しいところです。

完全プライベートだったのでね。笑

この日は本当にお天気がよくて、

ただ座っておしゃべりしているだけでも、体の中が浄化されていくようでした🌞

これエイさんですね。

子連れも夫婦ふたりも独身も、みーんな好きなものをつまみながら、

のんびり日向ぼっこしておしゃべりしたり、

子たちと走り回ったり、

好きなように過ごしてリフレッシュ🌱✨

本当に気持ちよく過ごせた日でした。また行きたいなぁ。

次の日からまた出社して会ったときは、会議でビシバシ議論し合ったりするんですけどね。

そんなメリハリがあるところも、個人的にはとても良いと思っています。

そんなわけで、また「ファミリーピクニック」開催のときは、

きっとみんなで集まりやすい和田掘公園になると思います。

次は暑さが落ち着いてきた秋頃かな…?バーベキューもよさそう!なんて話もあったりして。

いりたにメンバーを見かけたら、いつもと違って気が抜けているかもしれませんが、笑、

ぜひお声をかけてくださいね!

皆様こんにちは👏

外来事務のエイです。

今日もブログを見ていただいてありがとうございます🌹

今回は私の私生活についてお話させていただきたいと思います。

私の趣味は食べ歩きで、特に辛いもの・酸っぱいものを食べるのが好きです。

休日は夫と二人で色々な東南アジアの料理店に行ってアジア料理を楽しみながら過ごしています。

先週の日曜日は新大久保にある、タイ料理店に行って来ました。

タイ料理は母国のミャンマー料理と似ていて、よく食べに行きます。

今回食べたのはパパイヤサラダ、トムヤムクン、エビパン揚げ。辛くて😋美味しい。

辛いものでストレス解消する😁

パパイヤサラダとタイガービル(^^♪暑い日のビルもおいしいですね

最後にデザートでマンゴーアイス😍

休日に好きなものを食べてリフレッシュできました。

また月曜日から精一杯頑張っています。今後ともよろしくお願いいたします。

こんにちは、看護師の中村(尚)です。

5月27日(土)の社員ミーティングでテストがありました。

今月から月に1回実施されるテスト📔

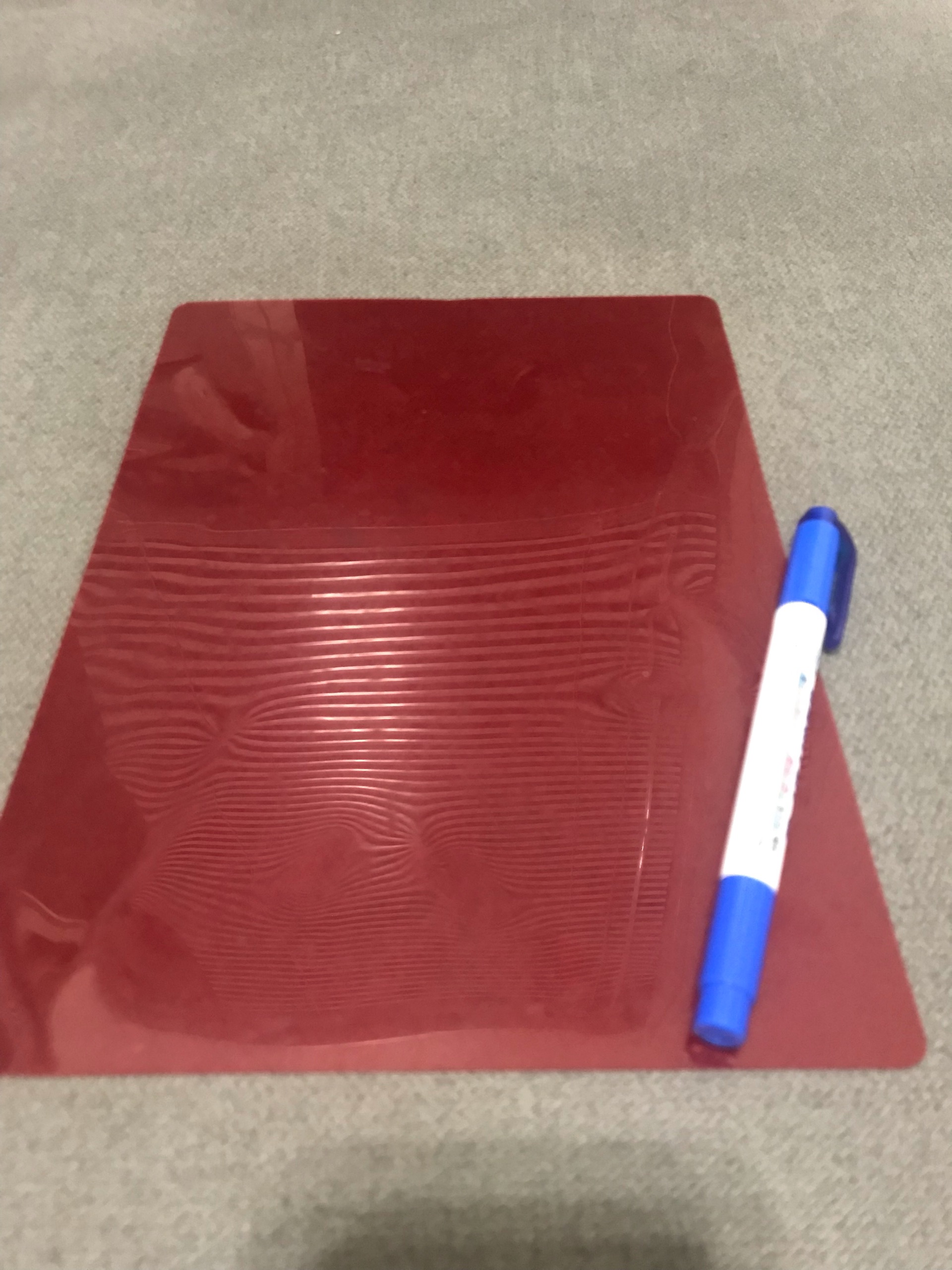

長女に暗記用チェックペンとシートをお借りし、テスト前日にいざ勉強!!のつもりが・・・眠くなってしまい22時に就寝・・・😢

睡魔には勝てませんでしたが、当日朝4時に起床、勉強しました💦

昔から見ただけでは覚えられないので、必死に書きまくり頭に叩き込みました😓

時間はあっという間ですね。

気づけば子供たちのお弁当作りの時間になっていました。🍱

必死にお弁当&朝ごはんを作り、洗濯物を干し、犬にご飯をあげ、子供たちを起こし学校に送りだし・・・🏫

そのまま出勤の時間になり、家を出る私に、ごみ出しをしてくれていた夫がひと言、「テスト頑張れよ!合格するんだぞ」と。

暗記用チェックペンとシートを貸してくれた長女、「80点以上で合格なんでしょ」と応援してくれた次女&長男。

最後に「合格しろよ」と背中を押してくれた夫。

テストは嫌ですが、家族の応援がとてもうれしく思いました✨

テストが終わった後、院長に「40代でテストはつらいです!」と思わず言ってしまいましたが💦

6月のテストも頑張ります!!!

こんにちは(*’▽’) 五十嵐です☺

今日は嬉しい事が2つありました✨

1つ目は

朝芝生に水やりをしていたら、ホースの水で虹が作れてたこと!!

4月に庭に芝生を植えて、2日に1回水やりをするのですが、今日初めて虹🌈ができました!!

芝生の上でゴロゴロするのが楽しみと、お庭に植えた夏野菜の成長が楽しみです🍅

トマト・ナス・ピーマン・しし唐・大葉を植えてみました!

2つ目は

薬局さんに処方箋を届けた際に 五十嵐さん!と声をかけていただけたことです😊

昨年9月に在宅診療部に移動になり、外来の患者様とはなかなかお会いする機会がないのですが

お声かけていただけたこと、またブログを楽しみにしているよ~♪と応援いただき、とても嬉しかったです✨

飲食や接客業務も長かったこともあり、やっぱりお顔見ながら直接お話しできるのが一番嬉しい時間ですね♪

嬉しい事があると気持ちがいいですね!今日は午前中に2つもいい事があったからイイ1日になるはず!!✨

午後の業務も頑張ります♪!(^^)!

今日も日差しが強く気温も高いので熱中症などに気をつけてお過ごしください。

こんにちは😊

お久しぶりの投稿です。

外来診療を担当しています、事務のエイです。

今回は4月から新しく常勤として勤務してくださっている先生方を

紹介したくブログ投稿させていただきました♪

入口のホワイトボードにて医師の簡単な紹介を掲げています。

写真付きなので顔の見える関係で安心して診療が受けられます

6名の中、積山先生と塚原先生は入職してまもなくなため、

あまり知られていない方も多いかもしれないですが、

とても優しい呼吸器内科の専門医たちでございます。

スタッフから見た印象も丁寧で細やかな説明をしてくれる、

話しやすい先生たちです😍

穏やかでなんでもうんうんと聞いてくれます😁

2人の先生方がいるおかげで、

当院では毎日午前午後、呼吸器の専門医診療ができるようになりました。

なので長引く咳にはいつでもご相談ください

私達スタッフも先生方を支え、患者様に安心して診療ができるよう

これからも努めていきます!!